買取した日本刀のご紹介

こんにちは鑑定士の鎌田です今回は秋田県のお客様から日本刀を買取したのでご紹介していきます。

お客様が家族から受け継いだもので長年自宅に飾っていたそうで価値があるものであれば売却したいとのことで査定を依頼されました。

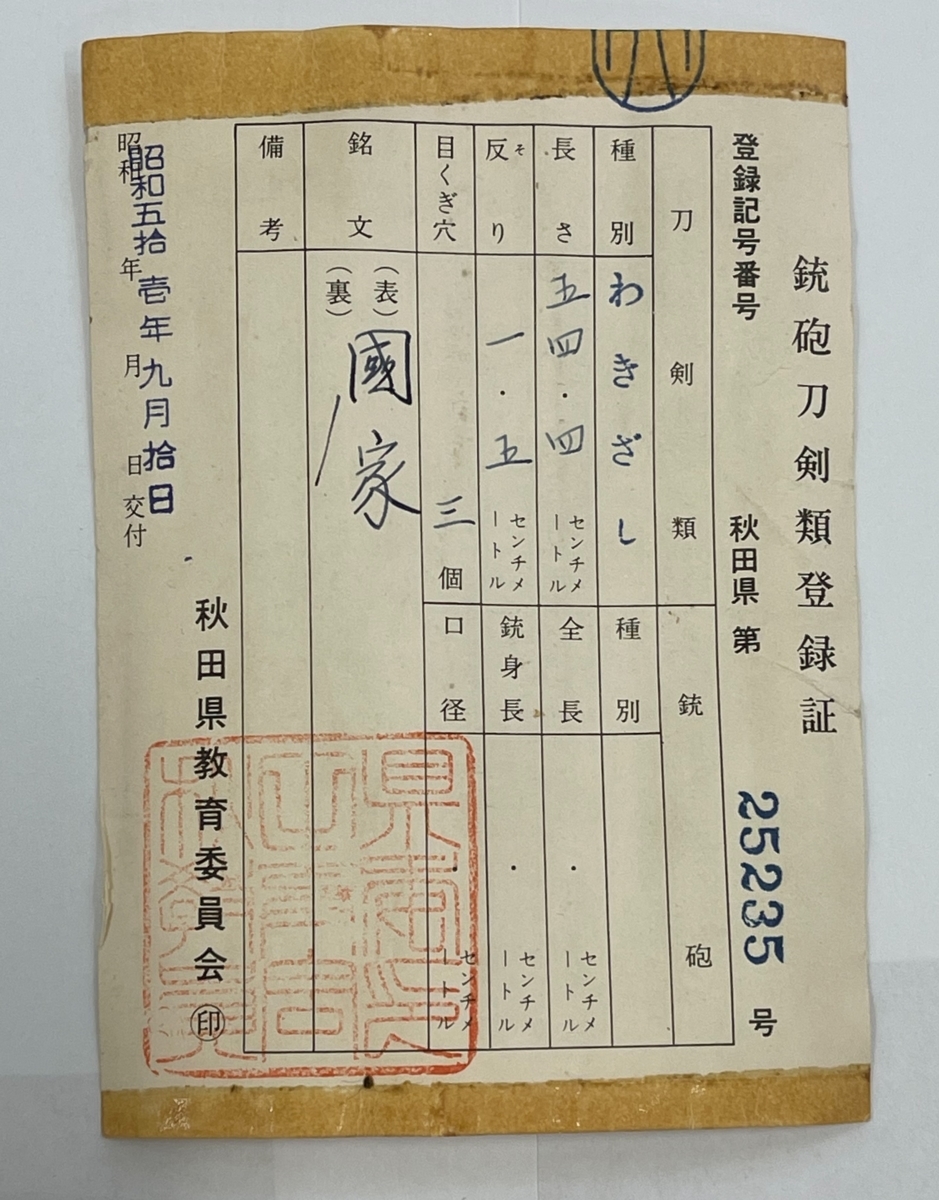

今回査定した刀は長さ54.4㎝で種類は脇差になります。

反りは1.5㎝です

登録証にもしっかりと脇差と書かれています。

刀の種類

今回査定した脇差を含め五種類あり形や大きさの違いなどから以下の種類になります。

①太刀

②刀

③脇差

④短刀

⑤剣(けん・つるぎ)

⑥直刀

上記の直刀は刀の特徴的な反りのついた刀ではなく古墳時代から奈良時代に作られたもので一般的にはなかなかお目にかかることができません。

脇差は簡単に言うと短い日本刀のことでよくテレビで時代劇などで大小2本の刀を差している姿を見かけたことがあるかと思います。

やはり多く見かけるのはこの脇差で脇差とは刀身の長さが一尺(約30㎝)以上で二尺(約60㎝)未満の長さの刀を脇差と呼んでいます。

また脇差は細かく分類すると長さによって大脇差、中、小脇差の3種に分けられます。

大脇差は約54.5㎝から60.6㎝未満のことで今回査定した刀は54.4㎝のため中脇差になります。

今回の刀の状態をみてみると錆がかなりあり状態が悪いです

刃こぼれもあります

やはり刀にお手入れは大変なのでこのような状態の刀をよく見かけます。

代々引き継いだものでも刀は錆びやすいので保管場所や時々のメンテナンスも必要です。

写真のように錆のある刀を綺麗にするには専門のところに依頼して数万円の費用がかかってしまいますので売却される方は注意が必要です。

今回の査定額は3万5千円と錆が多くあるななかでも高額査定となりました。

やはり歴史のある刀にはお値段がつきます。

脇差はどのよううに使われていたのか

まず脇差は室町時代に登場しました。

その後江戸時代になると徳川幕府が大小2本の刀を持つことが武士の正装としたため需要が増え多くの名刀ができたと言われています。

そして脇差の名前の由来ははっきりとしたわからず諸説ありますが武士の腰の脇に差すためとのことが定説となっています。

脇差は一般的な日本刀よりも短いですが刀が多く使われた江戸時代に武士が主に腰に2田振りの刀を差していましたがその短い方の多くが脇差でした。

メインの刀が使えなくなった時に備えて予備として使用されていたとされさらに当時は武士階級でない一般の町民も脇差を持つことが許されていた時代でその為江戸時代には多くの名刀が作られため現在多く見かける刀は脇差であることが伺えます。

また脇差は主に武士が農民より無礼な態度を取られた場合などに相手を合法的に斬るために使われていたとされています。

よく言われる切り捨て御免などは武士は打刀を使い脇差を相手に与えて双方かわせて斬るということを行っていたと言われています。

そのようなことの中相手から返り討ちに遭うなど脇差を奪われるなどしてその結果町中に武士に勝ったなど言いふらされ家財屋敷の没収などの厳しい処分があったため実際には滅多には行われなかったと言われています。

最後に今回査定した54.4㎝の中脇差は有名な豊臣秀吉の家臣石田三成は石田貞宗と言われる中脇差を所有していたそうです。

石田三成は有名な慶長5年の関ヶ原の戦いにおいて石田正宗と呼ばれる刀とこの中脇差の石田貞宗を使って合戦に臨んだそうで壮大なストーリーを感じられます。

まとめ

以上を説明すれば刀は非常に歴史があり多くのストーリーが背景にあります。

もしご自宅に飾ってある日本刀などございましたら状態問わず是非当店へお持ちください

歴史のある名刀で高額査定が期待できるかもしれません。